東日本大震災の発生から10年が経ちました。被災した東北のブルワリーは震災当日をどう過ごし、醸造所はどんな様子だったのでしょうか。岩手県一関市の「いわて蔵ビール」佐藤航さんに、震災当時とこの10年を振り返っていただきました。

あの日、醸造所は…

2011年3月11日、14時46分に発生した東日本大震災。岩手県一関市のブルワリー「いわて蔵ビール」を運営する世嬉の一酒造株式会社代表取締役社長・佐藤航さんは、オフィスで大きな揺れを感じました。

一関市の震度は6。佐藤さんは揺れの恐怖よりも、お客様や社員の安否で頭がいっぱいだったと言います。この日は、会社の敷地内にある直営レストランで近隣の保育園の卒園パーティーが開かれ、小さな子どもたちと若いお母さん・お父さんの30人ほどの団体が食事をしていました。佐藤さんがレストランに駆けつけると、大正時代の蔵を改装した店舗は瓦などが落ちかけ、店内ではお客様もスタッフもパニック状態。大きな余震が続く中で、動けなくなる人や窓から外に出ようとする人もいました。佐藤さんはお客様やスタッフに落ち着くよう呼びかけ、中庭に避難誘導しました。中庭では、翌々月に出産を控えていた佐藤さんの奥様と90歳になるお祖母様、3歳の娘さんが家から避難してきた姿も確認でき、佐藤さんは我に返って家族と落ち合いました。混乱はしましたが、幸いに大きな人的被害はありませんでした。

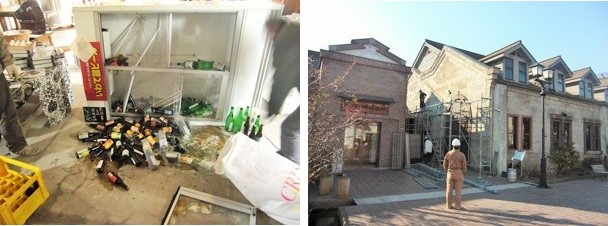

世嬉の一酒造株式会社は大正7年・1918年創業の老舗の酒蔵。国の登録有形文化財に指定されている7つの蔵は、レストランやカフェ、博物館、直売所などとして活用されていますが、壁が崩れたりして損傷し、室内も物が散乱した状況でした。

ビールの醸造設備はどんな様子だったのでしょうか。

「強い縦揺れで、タンクがだいぶ動きました。2メートルくらい動いたかな。タンクと配管はボロボロになってましたね」(佐藤さん)

ビールが満量に入っていたタンクは重さで留まりましたが、内容物が少ないタンクは下から突き上げられるような揺れによって大きく動き、タンク同士が折り重なってもたれかかるようにしてギリギリのところで横倒しを免れたものもありました。地下にめぐらしていた配管も損傷し、煮沸釜の管が外れ大量の蒸気が吹き出し、工場内は視界が真っ白な状態でした。

醸造再開までの日々

建物の修復などを行う業者は被害の大きい地域で手一杯。醸造所で倒れかかっているタンクはまず中身を抜き、スタッフがジャッキなどを使って起こし、できるところから修繕しましたが、醸造が再開できたのは5月に入ってからでした。

醸造もできず、宅配便などの物流が滞って商品の出荷もできず。発災後1週間ほど停電していた間、スタッフは出勤してまず薪ストーブで湯を沸かしてペットボトルに入れて湯たんぽを作り、それを足元に置いて暖をとりながら、できることを進めました。パソコンも使えないため、事務作業としてできるのは取引先に手書きの手紙を書くぐらい。昼になると薪ストーブで炊き出しをし、近所の人々も交えて食事をしました。

陸前高田、気仙沼の被災地への物資提供

仕事らしい仕事ができない状況で「何かしていないと不安でしょうがなくて」(佐藤さん)、佐藤さんは青年会議所のメンバーとして、醸造長の後藤孝紀さんとともに救援物資の輸送に参加しました。行先は、陸前高田や気仙沼。

一関市は内陸部に位置し津波の被害はありませんでしたが、岩手や宮城の沿岸部は甚大な被害を受けていました。発災直後は道も整備されておらず、自衛隊ががれきの撤去作業を進めるなかでトラックを運転し、ご遺体が見つかる場面にも遭遇しました。

「津波の風景を思い出すとしんどいですね。戦争は経験していませんけれど、まるで戦争の後みたいで。トラックで山を越えると、その先に家が一軒もない。街がなくなっている、と。驚きました」(佐藤さん)

仕事を作る、雇用を作る

被災地を巡る中で佐藤さんが思ったのは、被災者が自活できる仕事を作らなければ、ということでした。収入を得るためだけではなく、気持ちの面でも仕事があることは大事だと感じていました。仲間と相談して考えたのは、日本酒の酒粕を活かした内職です。世嬉の一酒造の酒粕を授産施設に預けて粉末にしてもらい、希望する被災者に届けて手作業で入浴剤を製造するという仕事でした。

2011年6月からプロジェクトを始動。できあがった入浴剤は世嬉の一酒造が買い取り、「復香」と名付けて販売しました。東京など各地で販売され好評でしたが、入浴剤としての販売を続けるには許認可が必要となり、残念ながら事業はストップ。しかし一時的にでも、被災者が自分でできる仕事を創出することができました。

震災までの10年と、震災からの10年を振り返る

老舗の酒蔵・世嬉の一酒造株式会社の事業として「いわて蔵ビール」がスタートしたのは1995年。佐藤さんは東京の大学を卒業後コンサルティング会社に就職し、1999年、実家に帰って「いわて蔵ビール」のブルワーとして家業を手伝うようになりました。当時、地ビールブームは下火になっていてビール事業は赤字。佐藤さんは他社のブルワリーに勉強に出かけるなどしてビールの品質向上を目指し、ブルワー就任から10年目の2009年には東北のビールとしてはじめてワールドビアカップで銀賞を受賞。評価を高めていました。質の高いビールを提供するブルワリーが増え始め、かつての地ビールのブームとは違う、クラフトビール業界の盛り上がりが見えていた矢先に起きたのが、東日本大震災でした。

佐藤さんは、震災の発生時は常務の役職。4代目として会社を継いだのは震災の翌年、2012年の4月で、震災からの経済的復興という重責を担うことになります。佐藤さんは、まず日本酒・ビール共にインターネットでの販売に注力。その後、たまたま知人に会うためにニューヨークに行ったことをきっかけにアメリカへのビールの輸出が大幅に増え、台湾、シンガポールにも輸出が始まってクラフトビール事業は安定していきました。

よりおいしいビールを作るため、東北のブルワーが集まって勉強するプロジェクト“東北魂”を2012年に立ち上げ、醸造技術にも磨きをかけました。デザイナーとの出会いもあり、パッケージのデザインも一新。クラフトビールのオリジナリティはどこにあるのかを考えた末に、流行のスタイルは追わず、地元岩手の素材を活かした商品開発を続けました。

ビールを通じて地域の経済を回す

「いわて蔵ビール」は、各地の地域振興、街おこしのためのビール製造も手伝うようになりました。災害等で困窮している地域の経済を回せるよう、集客に役立てるためにビールを提供することも。単なる寄付行為ではなく、持続可能なやり方で経済を動かそうとしています。ビールを通じて地域を良くしたい、地域を知ってもらいたい、岩手を知ってもらいたい、という思いは、震災後にさらに大きくなりました。

被災後の大変な時期に、かつて勤めていたコンサルティング会社・船井総研の創始者船井幸雄氏の「過去オール善」(過去をすべて肯定的にとらえること)という言葉が佐藤さんの頭に浮かびました。「この出来事を肯定するというのはどういうことだろう、と考えました。10年後の自分が振り返った時、震災があった後に良くなったんだと思える行動を、今しなさいということかなと気づいて、それから変わりました。この10年、震災をきっかけにもらった縁や出会いがたくさんあります。大変だったけど、それ以上に応援をしてもらえました。僕は、震災があったことで今の世嬉の一があるんだ、と思っています」(佐藤さん)。

【関連サイト】いわて蔵ビール(世嬉の一酒造株式会社)